183752 km : Ce matin nous traversons à nouveau le Saint-Laurent pour rejoindre sa rive Est. Les ponts sont toujours imposants avec un fleuve d’une telle largeur.

Nous arrivons à notre premier point d’intérêt de la journée, l’érablière Orända. Nous allons ici en apprendre beaucoup sur le sirop d’érable. La récolte de l’eau d’érable (la sève) est l’acériculture. A notre arrivée, le propriétaire nous affirmera que nous allons goûter le meilleur sirop d’érable de la France. On ne va pas trop comprendre sur le coup, et vous non plus, mais l’énigme se résoudra en fin de visite 😉

L’érablière compte environ 1800 arbres mais seulement 1200 arbres de plus de 50 ans (environ 20 centimètres de diamètre) fournissent la sève d’érable. Un érable peut produire pendant 300 ans. 1200 trous sont donc pratiqués dans les arbres. Tout un système de collecte par tuyau permet de recueillir le jus durant la période où il gèle encore la nuit mais plus le jour (début du printemps). On appelle cette période la « saison des sucres » ou le « temps des sucres » au Québec.

Parmi les nombreuses espèces d’érables, trois sont principalement utilisées pour la production de sirop d’érable : l’érable noir (Acer nigrum) et l’érable à sucre (Acer saccharum) mais aussi comme ici l’érable rouge (Acer rubrum).

L’eau d’érable est majoritairement produite au Canada et sa transformation en sirop également (78 % de la récolte mondiale), particulièrement au Québec (74 % de la production mondiale, 95 % de la production canadienne).

Un trou permet de récupérer l’eau d’érable, liquide qui contient environ 2 % à 3 % de sucre. Ce sucre (essentiellement du saccharose) provient de la transformation printanière de l’amidon stocké dans les racines de l’arbre, sous l’action d’une enzyme (amylase) dès que la température des racines atteint au moins 1 °C. Au printemps, il monte sous l’écorce, à travers le xylème, dans la totalité de l’arbre afin de fournir l’énergie suffisante pour relancer son métabolisme. Pour ne pas affaiblir l’arbre, on ne pratique qu’un seul trou par érable. Les trous se rebouchent d’eux-mêmes en 2 ans environ.

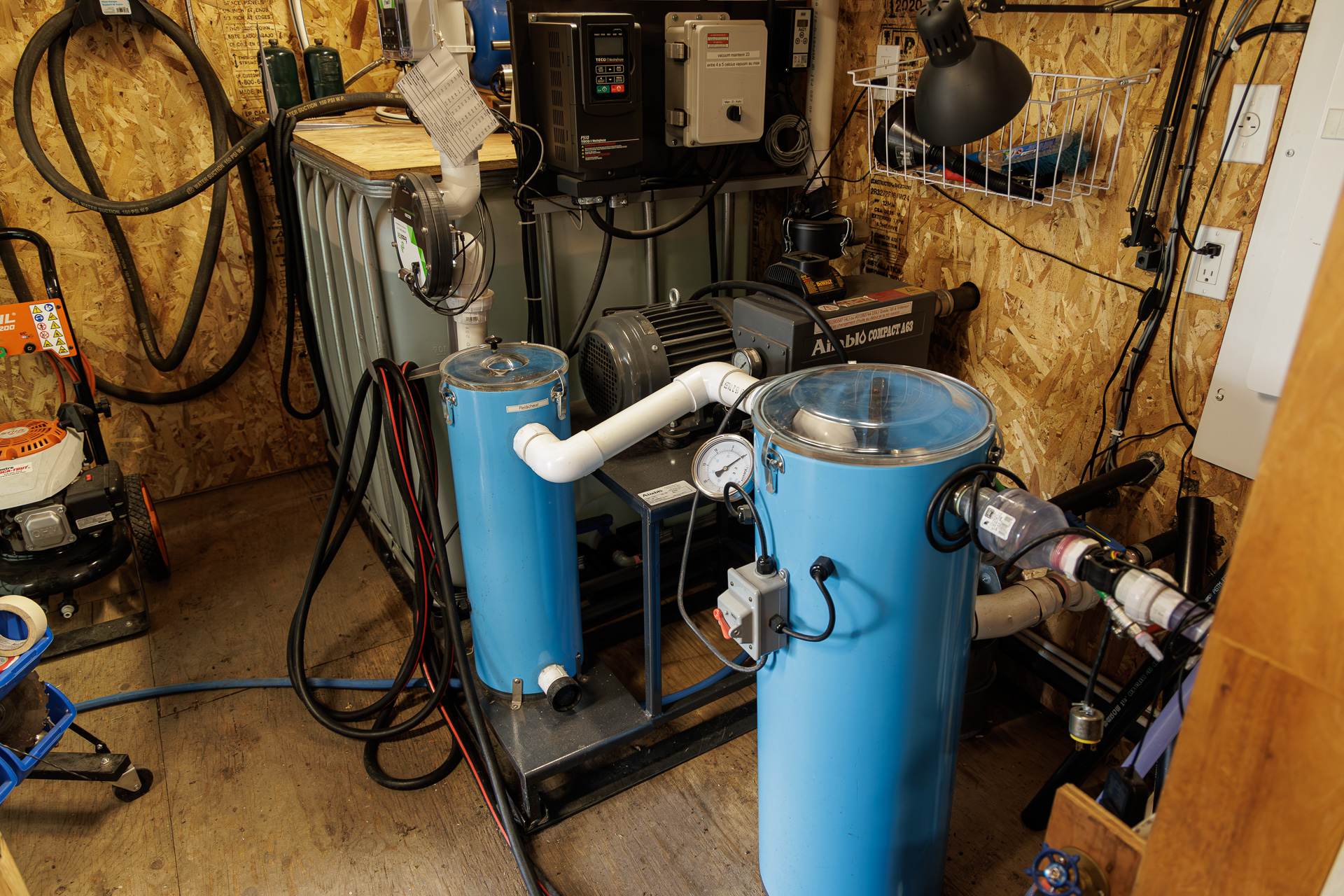

Il faut environ 50 litres de sève d’érable pour produire un litre de sirop. On voit ici la pompe d’aspiration et la filtration.

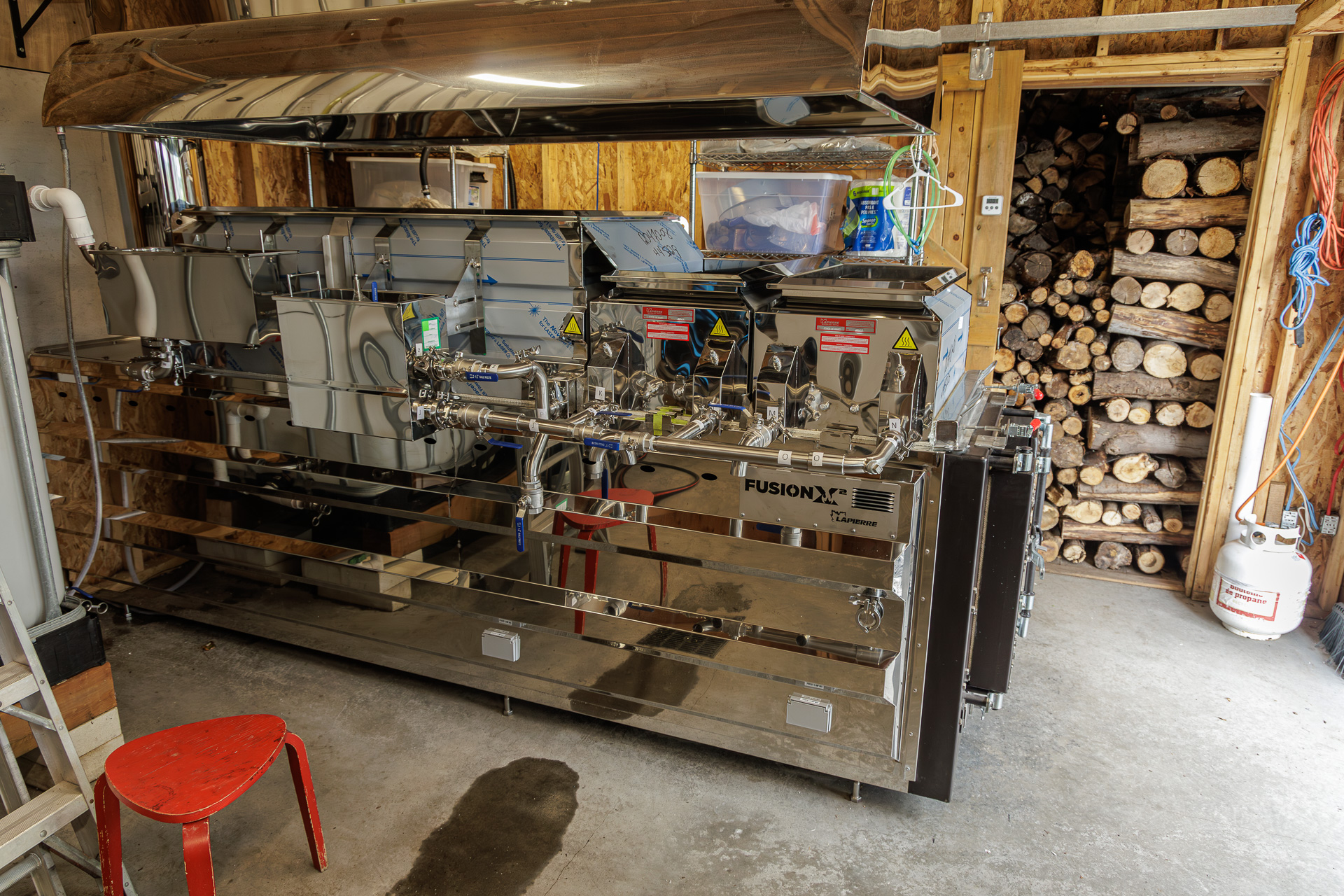

Pour passer de la sève d’érable au sirop d’érable, il faut bien sûr passer par une phase de chauffe qui est réalisé par un évaporateur. La technique consiste à concentrer la sève par bouillonnement, mais pas trop 😉 Il est important d’atteindre le juste niveau d’évaporation car, si le sirop est trop dense, il cristallisera ; par contre, s’il est trop liquide, il risque de fermenter.

La chauffe se fait traditionnellement au bois.

L’érablière a produit 1300 litres de sirop en 2024. Plus la couleur est foncée, plus le goût est prononcé. Cette érablière a une production nommée ambrée au goût riche.

Le meilleur sirop d’érable de la France ??? C’est exact car le propriétaire s’appelle Gilles Lafrance, et son épouse Luce Lapointe (les épouses ne changent pas de nom ici). Lafrance parce que ses ancêtres à lui viennent de France, et Lapointe parce que ses ancêtres à elle viennent de la pointe de l’île d’Orléans. C’est tout simple et assurément, après dégustation du sirop et du beurre d’érable de la maison, une excellente adresse 👍👏

Nous poursuivons ensuite une vingtaine de kilomètres plus loin pour aller voir les fameuses chutes de la Chaudière. Accès pédestre gratuit en partie ombragé. Ouf 🥵

Les chutes de la Chaudière sont situées dans la ville de Lévis, juste à côté de la ville de Québec. Hautes de 35 mètres, elles sont les dernières et les plus importantes chutes d’eau de la rivière Chaudière.

Une passerelle d’une longueur de 113 mètres et à 23 mètres au-dessus de la rivière permet d’observer les chutes et la centrale hydroélectrique.

La centrale (24 MW) est visible sur la droite et ne produisait pas lors de notre passage.

Au delà de ce pont la Chaudière se jette dans le Saint-Laurent. Vous pourrez remarquer la longueur de la semi sur la photo ci-dessous,

et aussi la longueur totale de cet ensemble routier composé de 2 semis…

Non, avant de quitter les lieux nous n’avons pas succombé à la mode du cadenas mais d’autres avec les mêmes initiales si 🤣

Il était temps de reprendre la route car un déluge d’eau s’est ensuite abattu sur nous.

Nous traverserons à nouveau le Saint Laurent.

La journée se terminera sur un bivouac repéré grâce à l’application Arrêt Nuitée VR, le parking du Vieux Presbytère de Batiscan pas très loin de nous.

Le vieux presbytère de Batiscan est un ancien presbytère construit en 1816. Il est le deuxième bâtiment du genre à avoir été établi à cet endroit. Le premier presbytère a été construit en 1696, de dimensions plus modestes. L’actuel presbytère a été érigé sur les fondations du premier. Plusieurs matériaux, tels que des poutres, portes et fenêtres ont été récupérés du premier presbytère et sont toujours visibles dans le bâtiment actuel.

Un beau parc entoure le presbytère.

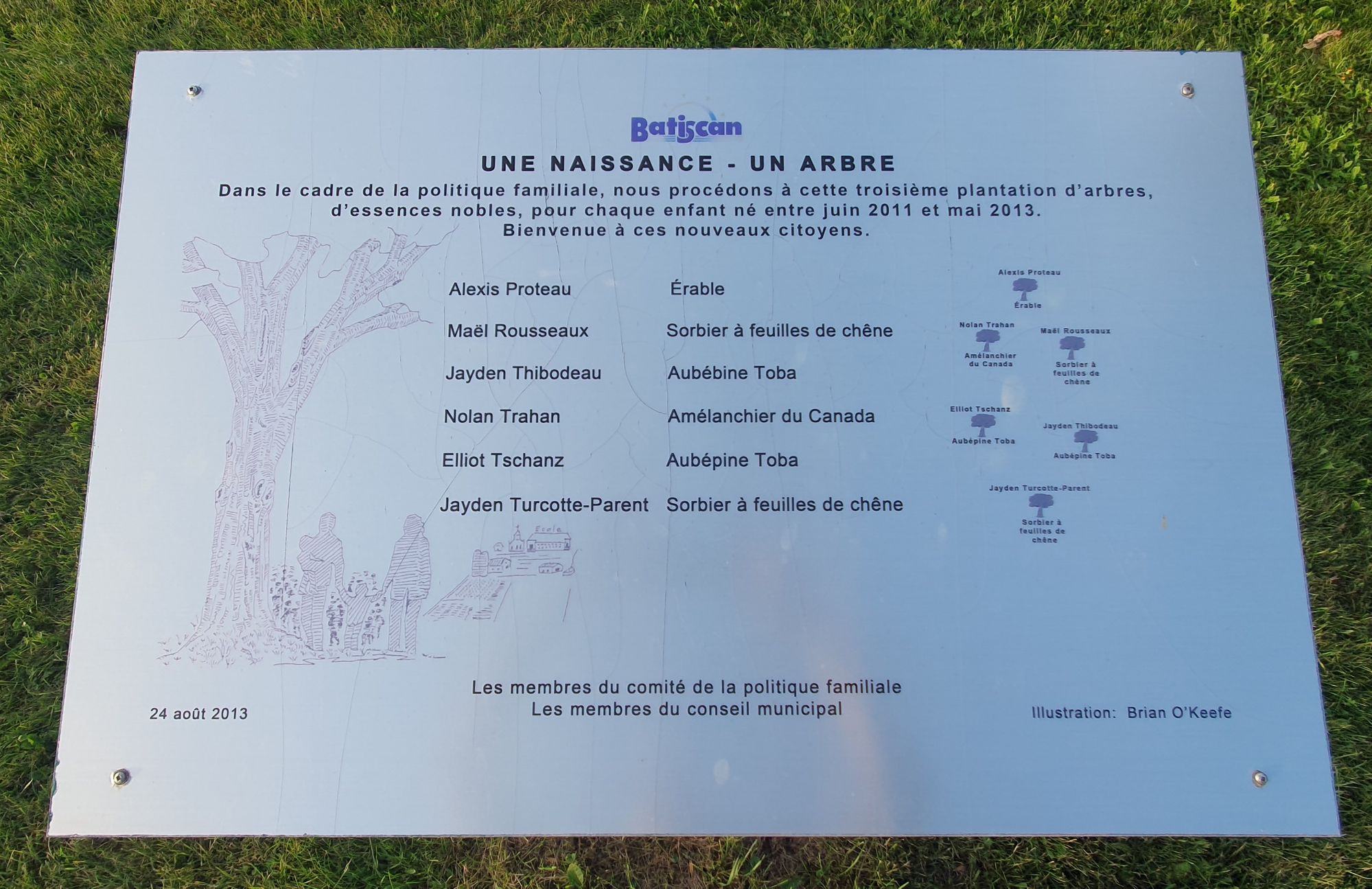

Et juste à côté, un jardin des naissances. Nous avions découvert ce sympathique type de jardin récemment lors de notre passage à Benquet (40).

183947 km : Un petit bout de route nous mènera ce matin à Trois-Rivières. Nous croisons un étonnant bolide à pédales.

La route longe le fleuve Saint-Laurent et on voit passer à proximité immédiate des maisons de très grands bateaux.

Trois-Rivières se trouve sur la rive-nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Avec ses 140000 habitants, elle est la ville la plus peuplée de la région de la Mauricie, ce qui en fait la capitale régionale. Fondée en 1634, elle est la deuxième plus ancienne ville du Québec. En 2009, la ville de Trois-Rivières a été désignée capitale culturelle du Canada.

Le nom de Trois-Rivières, qui date de la fin du 16ème siècle, renvoie en fait aux trois chenaux ou branches du delta que la rivière Saint-Maurice forme autour de plusieurs îles, dont deux principales à son débouché dans le Saint-Laurent, l’île La Poterie et l’île Saint-Quentin. La ville occupe un emplacement connu des Français depuis 1535, lorsque Jacques Cartier, dans un voyage le long du Saint-Laurent, s’y arrête pour planter une croix sur l’île Saint-Quentin.

Photographe en action avant le tri des quelques 300 photos de la journée 🤯

Le monastère des Ursulines de Trois-Rivières est un ensemble de bâtiments religieux et institutionnels édifiés entre le 18ème et le 20ème siècle.

Sa construction débute en 1699. Arrivées en 1697, les Ursulines avaient été envoyées à Trois-Rivières par l’évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier, afin de pourvoir la ville et ses environs d’un établissement scolaire permanent et d’un hôpital pour les pauvres et les soldats, et en particulier pour les travailleurs accidentés des Forges du Saint-Maurice. En 1715, la communauté des Ursulines procède aux premiers agrandissements de son monastère par la construction de la chapelle et de l’hôpital. Malgré les deux incendies qui ont ravagé le monastère en 1752 et en 1806, les Ursulines ont su préserver les murs originaux du bâtiment.

En juillet 2019, les 56 dernières Ursulines quittent les lieux pour s’installer dans une résidence pour aînés à proximité. La congrégation décide alors de céder le bâtiment à la ville de Trois-Rivières, gratuitement, don que la ville accepte officiellement en mai 2022. Le Collège Marie-de-l’Incarnation occupe aujourd’hui ces magnifiques locaux.

La vieille-ville présente également de belles demeures dont voici quelques exemples.

Beaucoup plus récent, l’amphithéâtre COGECO dans lequel ont lieu en ce moment des représentations du fameux Cirque du Soleil.

Un dernier regard sur le centre-ville piéton avant de reprendre la route. Anecdote : un jeune couple viendra nous saluer et nous souhaiter bon voyage juste avant de reprendre la route avec le camion. C’est la 4ème fois qu’il nous croise dans tout le Québec. Notre véhicule favorise vraiment les contacts, c’est génial.

Nous finirons la journée dans un nouveau et merveilleux bivouac TEREGO que nous vous présenterons demain.

En savoir plus sur Home 4x4

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

2 Comments

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Home 4x4

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vos commentaires sont tjrs pertinents et justes sauf que les chutes Chaudières ne sont pas près de 3-Rivières mais de Québec. félicitation pour votre voyage et au plaisir de vour recvoir si jamais vous passez à nouveau par la ville de Québec.

Oups ! C’est corrigé. Merci pour le signalement. Avoir un peu de retard dans le blog génére parfois des erreurs, les souvenirs n’étant plus aussi précis. Heureusement que nous avons des lecteurs attentifs 😉 Et merci pour l’invitation, on ne sait jamais…